Die sozialdemokratischen Kernkompetenzen sind in der Vergangenheit erheblich vernachlässigt, teilweise auch von anderen Parteien übernommen worden. Das ist ein ernstes Problem, mit dem sich die Genossinnen und Genossen auseinandersetzen müssen. Nicht nur, dass die einstige Volkspartei vergreist. Auch die Ergebnisse stimmen nicht mehr.

SPD nur noch eine Ü60-Partei

Schaut man sich die Statistiken an, wird deutlich, wie stark der Schwund bei den Mitgliedern der SPD ist: 1976 belief sich die Zahl derer, die ein rotes Parteibuch besaßen, auf etwa eine Million. Noch 1990 lag die Mitgliederzahl der Partei knapp unter der Eine-Million-Marke. Seitdem geht es nur noch bergab. Heute zählt die SPD nur noch 404.000 Mitglieder. Dass sie damit zwar weiterhin als größte Partei unmittelbar vor der CDU (399.000 Mitglieder) rangiert, ist allerdings kein Kriterium für Wahlsiege. Das Durchschnittsalter der Parteimitglieder liegt bei 60 Jahren. Besonders Über-60-Jährige machen bei der Zweitstimme ihr Kreuz bei der SPD. Der Anteil liegt bei 48 Prozent. Bei den Über-70-Jährigen wählen 25 Prozent die SPD. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es dagegen nur 18 Prozent. Hat die SPD ein Vergreisungsproblem?

Schlechte Umfragewerte und viele Niederlagen

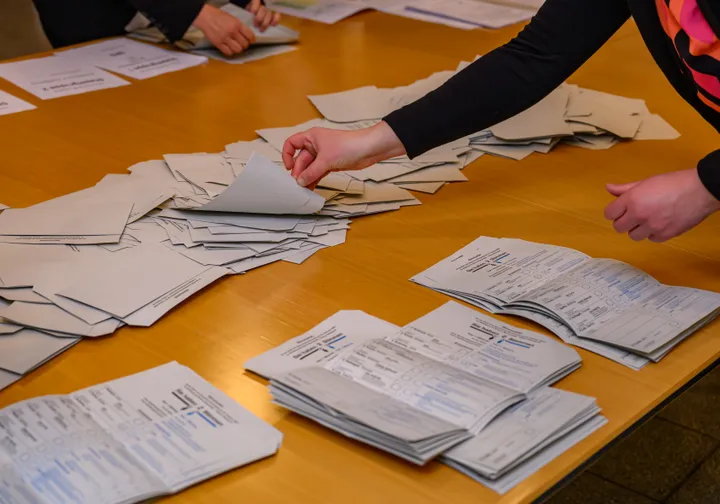

Die SPD büßt in der Wählergunst spürbar ein. Derzeit liegt die älteste noch bestehende Partei Deutschlands in unterschiedlichen Umfragen bei 14 bis 17 Prozent. Wie weit die Unpopularität der SPD vorangeschritten ist, sieht man auch an den Ergebnissen der letzten Wahlen. Schaut man sich die Resultate der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an, einst die sozialdemokratische Hochburg schlechthin, ist zu erkennen, was gemeint ist. Die SPD ging aus den Wahlen vom September 2020 als klare Verliererin hervor. Obwohl sie mit 24 Prozent noch vor den Grünen landete, verlor sie rund sieben Prozentpunkte und 900 Mandate in den Räten und Kreistagen im Vergleich zu den Wahlen von 2014. Ein historischer Tiefpunkt bei einer NRW-Kommunalwahl. Und weniger Mandate bedeuten auch weniger Kontakte zu den Menschen vor Ort. Für die SPD gibt es daher einen Trend: Und dieser zeigt klar nach unten. Ein Jahr zuvor demonstrierte das Votum zum Europaparlament, wie desaströs es um die Sozialdemokraten bestellt war: Die Genossinnen und Genossen erreichten bundesweit gerade einmal 15,8 Prozent, verloren somit 11,4 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2014.

SPD in vielen Ländern nur noch einstellig

Auch in diesem Jahr sahen die Ergebnisse nicht besonders rosig aus für die SPD: Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg hielten sich die Stimmverluste mit 144.000 (-1,7 Prozent im Vergleich zu 2016) noch in Grenzen. Allein in Rheinland-Pfalz behaupteten die Genossinnen und Genossen mit der beliebten Landeschefin Malu Dreyer ihre Spitzenposition und konnten nach den Landtagswahlen im März die alte Ampel-Koalition mit Grünen und FDP fortführen. Die letzten Wahlen auf Landesebene waren allerdings wieder ein Desaster für die SPD. Die Partei fiel beim Votum in Sachsen-Anhalt um 2,2 Prozent im Vergleich zu den Landtagswahlen 2016 und kam nur noch auf ein einstelliges Ergebnis (8,4 Prozent). An der Spitzenkandidatin Katja Pähle lag dieses erneut historisch schwache Wahlergebnis, eines der schlechtesten der SPD überhaupt, sicher nicht. Vor noch nicht allzu langer Zeit dominierte die Partei noch die Landespolitik in Sachsen-Anhalt. Reinhard Höppner regierte zwischen 1994 und 2002 als Ministerpräsident. Auch von 2006 bis 2021 war die SPD stets in verschiedenen Regierungskoalitionen unter dem Kabinett Böhmer und Haseloff an der Macht beteiligt.

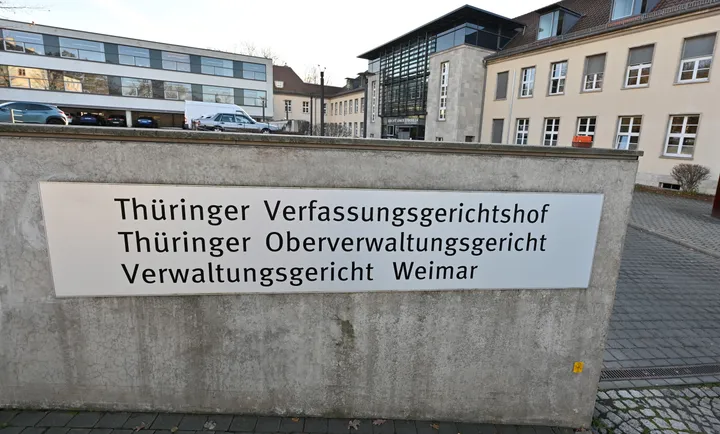

In anderen ostdeutschen Bundesländern sah es zuvor auch nicht besser aus. Die Partei landete in Thüringen bei 8,2 Prozent (2019) und kam in Sachsen nicht über 7,7 Prozent (2019) hinaus. Das Hauptproblem der Partei liegt darin, dass die Wählerinnen und Wähler nicht mehr wissen beziehungsweise die SPD es den Menschen einfach nicht vermitteln kann, wofür sie eigentlich noch steht, wofür sie da ist und wofür es sie überhaupt noch geben soll. Und dieses Problem beschäftigt die Genossinnen und Genossen nicht nur aktuell, sondern bereits schon seit vielen Jahren.

Kanzlerkandidaten ohne Emotionen

Was den Strategen im Willy-Brandt-Haus in Berlin zugutegehalten werden muss: Mit Olaf Scholz hat sich die SPD bei der bevorstehenden Bundestagswahl im Gegensatz zu allen anderen Parteien relativ früh auf einen Kanzlerkandidaten verständigt. Das Problem allerdings: Der trockene Jurist versprüht keinerlei Dynamik. Und Zuversicht? Auch hierbei sieht es nicht allzu gut aus. Der gebürtige Osnabrücker Scholz kommt oft emotionslos daher. Ein Politiker, der das Land führen möchte, sollte es gerade nicht an Emotionen fehlen lassen. Er muss die Menschen mitreißen. Nicht nur mit seinen Ideen, sondern auch mit seinem Charakter, seiner Person. Zudem wird der Name des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers mit einem der größten Wirtschafts- und Finanzskandale in der Geschichte der Bundesrepublik, der Wirecard-Affäre, in Verbindung gebracht. Auch wenn die SPD sich für die kommenden Jahre für ein „progressives Bündnis“ ausspricht, also erstmals auch für eine Koalition mit der Linken offen ist, könnte sich Scholz glücklich schätzen, allenfalls Juniorpartner einer Bundesregierung zu werden.

Die beiden Kanzlerkandidaten der SPD vor Olaf Scholz hatten mit ähnlichen Handicaps zu kämpfen. Weder der sogenannte „Schulz-Effekt“ noch der davor erhoffte „Steinbrück-Effekt“ brachte die erhoffte Wende. Weder dem viel gepriesenen ehemaligen Parteichef Martin Schulz noch dem Ex-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück als „Politiker der Mitte“ gelang es, die Menschen zu überzeugen. Es gab durchaus Ideen von Schulz, die das linke Herz höher schlagen ließen, zum Beispiel sein Versprechen, im Falle eines Wahlsiegs 2017 die Mängel der umstrittenen Agenda 2010 des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder zu beheben. Solche durchaus populären Einfälle konnten sich nicht lange behaupten. Schulz vermochte es nur bedingt, nachhaltige Akzente in der politischen Diskussion zu setzen. Wenn er sich zu Wort meldete, wirkte alles gezwungen. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger konnte so nicht zurückgewonnen werden. Vier Jahre vorher war es Peer Steinbrück gewesen, der sich nicht als Mann der Basis präsentieren konnte und ein großes Glaubwürdigkeitsproblem aufwies. Mit den Diskussionen um seine Weinvorlieben, hohe Honorare und Nebeneinkünfte oder seine Erste-Klasse-Bahncard, die er für bezahlte Vorträge benutzte, sorgte der Kanzlerkandidat nicht gerade für Beliebtheit unter klassischen SPD-Wählerinnen und -Wählern.

Politische Baustellen abarbeiten

Die SPD muss sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Dazu gehört unumstritten auch die soziale Gerechtigkeit, von der sich die Partei seit der Agenda 2010 merklich entfernt hat, was unter anderem dazu führte, dass sich sogar Teile der Basis sowie des gewerkschaftlichen Flügels zur WASG (später Fusion mit der PDS zur Linkspartei) abspalteten. Weitere politische Großbaustellen sind: Altersarmut, Mietpreisexplosion, Steuer- und Rentenreform, Gesundheits-, Pflege-, Infrastruktur- und Verkehrswende. Wenn Olaf Scholz beispielsweise die Erhöhung des Rentenalters ausschließt, möchte man ihm gerne glauben. Aber auch hier stellt sich die Frage nach der Realisierbarkeit sprich: Glaubwürdigkeit.