Die Münchner Sicherheitskonferenz 2026 offenbarte eine paradoxe Wahrheit: Europa hat mehr Handlungsspielraum, als es glaubt – aber weniger Entschlossenheit, als es bräuchte. Während der alarmistische MSC-Bericht vor einer „verlängerten Ära der Konfrontation“ warnte, zeigte die Konferenz selbst ein differenzierteres Bild. Ja, die alte Ordnung ist tot. Nein, die neue ist noch nicht geboren. Und Europa steht dazwischen – zwischen Autonomie-Rhetorik und Abhängigkeits-Realität.

Der Ton macht die Musik – oder doch nicht?

Der auffälligste Unterschied zu 2025 war zweifellos Marco Rubios Auftritt. Während JD Vance im Vorjahr mit seiner Rede über Europas „zivilisatorischen Niedergang“ schockierte und praktisch das Ende der NATO verkündete, wie wir sie kannten, kam Rubio im Ton versöhnlich: „Wir suchen keine Trennung, sondern eine wiederbelebte Allianz.“ Der stehende Applaus – wohl eher aus Erleichterung als aus Begeisterung – zeigte: Europa ist dankbar, dass nichts Schlimmes passierte. Keine Grönland-Drohungen, kein Liberation Day, keine territorialen Ansprüche auf offener Bühne.

Doch wie der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zu Recht vorab anmerkte: Rubios eigentlicher Adressat saß nicht im Bayerischen Hof, sondern im Weißen Haus. Es geht um die Nachfolge Trumps – Vance oder Rubio. In der Sache blieb Rubio eisern auf Trump-Linie: „Der Präsident verlangt Ernsthaftigkeit und Gegenseitigkeit von unseren Freunden in Europa.“ Die Bedingungen sind klar: 5 % BIP für Verteidigung, primäre Verantwortung für die eigene Sicherheit, Burden-Shifting statt Burden-Sharing. Die transatlantische Partnerschaft überlebt – aber sie ist nun transaktional, nicht mehr automatisch. Und sie ist sicherlich nicht auf Augenhöhe, falls sie das je war.

Die Ukraine: Verhandelt, nicht beteiligt

Wolodymyr Selenskyj erhielt den anderen stehenden Applaus des Wochenendes – und er hatte ihn verdient. Seine nüchterne Lageanalyse war erschütternd: Kein einziges Kraftwerk in der Ukraine ist von russischen Angriffen unversehrt geblieben. Die russische Armee verliert 156 Soldaten pro erobertem Quadratkilometer. Und dennoch: Die Amerikaner verlangen Zugeständnisse immer nur von der Ukraine.

Hier liegt das eigentliche Drama der Münchner Konferenz: Es wird über die Ukraine verhandelt, nicht mit ihr und ihren europäischen Unterstützern. Die Genfer Gespräche am 17.–18. Februar werden zeigen, ob Trumps „Deal“ lediglich ukrainische Konzessionen bedeutet oder auch echten Druck auf Russland. Dass Steve Witkoff und Jared Kushner – keine Diplomaten, sondern Geschäftsleute – an den Verhandlungen teilnehmen, ist bezeichnend. Sie interessieren sich vor allem für wirtschaftlichen Nutzen für die USA. Europa sitzt, wie Selenskyj zu Recht beklagte, „praktisch nicht“ am Verhandlungstisch. Das ist ein großes Problem, wenn eine Lösung belastbar und dauerhaft sein soll.

Mehrere europäische Stimmen – Kaja Kallas, Alexander Stubb, Friedrich Merz – wiesen einen russischen Erfolg vehement zurück. Doch Merz’ Wunsch, dass Russland „militärisch und ökonomisch scheitert“, wie er es „in seiner persönlichen Perspektive“ formulierte, offenbart auch einen Mangel an strategischem Weitblick. Ein zerfallendes, gedemütigtes Russland wäre ein noch größeres Sicherheitsproblem für seine Nachbarn. Vieles, was gedacht und gewünscht wird, ist erstaunlich kurzsichtig.

Strategische Autonomie: notwendige Fiktion oder gefährliche Illusion?

Die Frage, ob europäische strategische Autonomie „realistisch“ sei, durchzog die gesamte Konferenz. Die Antworten sagten jeweils mehr über den Antwortenden als über die Lage in Europa. Merz kündigte Gespräche mit Macron über einen europäischen Nuklearschirm an. Ursula von der Leyen attackierte NATO-Generalsekretär Mark Rutte für dessen Bemerkung, Europa könne „weiter träumen“, wenn es glaube, sich ohne die USA verteidigen zu können.

Doch die Wahrheit ist auch, dass „niemand in Europa dies als Ersatz für den amerikanischen Nuklearschirm“ anstrebt, wie Rutte betonte. Europa hat weder die fiskalische Kapazität noch die industrielle Basis noch die politische Einheit, um in den nächsten 2–5 Jahren echte Autonomie zu erreichen. Ob dieser Zeitraum „entscheidend“ ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Eine NATO-Studie kommt zu dem Schluss, dass bis dahin Russland in der Lage sei, ein NATO-Land anzugreifen. Ein solches Szenario arbeitet aber mit einer Reihe von Annahmen, die spekulativ sind, während die Militärausgaben, die darüber begründet werden, zu einer faktischen Erhöhung der Verschuldung und der Umlenkung knapper Mittel führen.

Und dennoch: Entscheidend ist nicht, wie schnell Europa autonom wird, sondern dass es sich auf diesen Weg begibt. Nur so bleibt es ein Faktor im Kalkül seiner Partner und Gegner. Tut es das nicht, wird es zum Bedingungsnehmer. Tut es zu viel – wie manche Hardliner verlangen, die nach Kriegswirtschaft rufen –, könnte sich das Wettrüsten der 1980er Jahre wiederholen. Nur dass diesmal Europa unter den Kosten zusammenbricht, wo doch schon jetzt das Geld für Klima, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit und die demografische Transformation fehlt.

Die Glaubwürdigkeitslücke: Worte ohne Ressourcen

Hier liegt Europas Kernproblem: Es redet wie eine geopolitische Macht, budgetiert aber wie ein posthistorischer Wohlfahrtsstaat. Merz sprach von „mehreren hundert Milliarden Euro“ für Verteidigung – aber ohne konkrete Zahlen, ohne Zeitplan, ohne Industriekapazitätspläne. Von der Leyens Zurückweisung amerikanischer Kritik klingt selbstbewusst – aber der Aufwuchs von Bataillonen, Munitionsfabriken oder europäischen Luftverteidigungssystemen geschieht langsam und mit großer Reibung.

Selenskyj warf Viktor Orbán vor, „seinen Bauch wachsen zu lassen, nicht seine Armee“, während die Ukraine „die europäische Front hält“. Orbán antwortete auf X beleidigt: „Genau deshalb können Sie kein Mitglied der Europäischen Union werden.“ Von der Leyen gegen Rutte, Merz gegen fiskalische Zwänge, Deutschland gegen Frankreich über die Schuldenfinanzierung – Europa ist rhetorisch geeint, das ändert aber nichts an den bestehenden Konfliktlinien und nationalen Unterschieden.

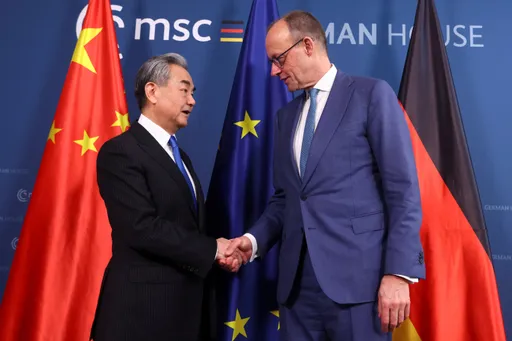

China: Der geduldige Werber

Während Europa und die USA ihre Beziehung reparierten, positionierte sich China geschickt als „verantwortliche Großmacht“. Wang Yis Auftritt war ein Beispiel subtiler Diplomatie: Betonung der Multipolarität, Angebot einer China-Europa-Partnerschaft, und der DeepSeek-Moment – als er dem Publikum empfahl, die chinesische KI um Übersetzungshilfe zu bitten – war originell und selbstbewusst. China wird sich aber an seinen Taten messen lassen müssen, nicht nur an den charmanten Signalen.

Christoph Heusgens direkte Konfrontation zu Verstößen im Südchinesischen Meer und Menschenrechtsverletzungen blieb ohne substanzielle Antwort. Aber die Botschaft war klar: China wirbt um Europa als Puffer für die Folgen amerikanischer Zumutungen. Europa bleibt höflich, aber vorläufig skeptisch.

Was bleibt?

Wolfgang Ischinger verglich München mit einer Fahrradreparaturwerkstatt. Aber kann man ein Fahrrad reparieren, wenn der Rahmen einen Riss hat, die Räder unterschiedlich groß sind und über die Richtung Uneinigkeit besteht?

Der vorab veröffentlichte MSC-Bericht war alarmistisch, was aus Marketingsicht verständlich, analytisch aber übertrieben erscheint. Der größte Teil des Welthandels wird nach wie vor nach WTO-Regeln abgewickelt, Jahrzehnte des Aufbaus globaler Lieferketten lassen sich nicht in einem Jahr abwickeln. De-Coupling ist keine Option, De-Risking braucht Zeit und Vertrauensaufbau.

Aber München zeigte auch: Die alte Ordnung gibt es nicht mehr und auch keine Rückkehr. Für eine neue Ordnung fehlt einzelnen Weltmächten die Kraft, und die Attraktivität ihrer Angebote reicht nicht aus, dass sich die Welt hinter einen Hegemon schart. Wie die neue Ordnung aussehen wird, ließ sich in München nicht erkennen.

Was bleibt, ist die Erkenntnis: Europa hat mehr Handlungsmacht, als es denkt – die Tatsache, dass sowohl Rubio als auch Wang Yi nach München kamen, um für eine Verbesserung der Beziehungen zu Europa zu werben, deutet darauf hin. Aber Europa hat weniger Entschlossenheit und Einheit, als es braucht, um dieses Gewicht in strategische Hebelwirkung umzusetzen.

Die MSC 2026 war kein Neuanfang, aber auch kein Zusammenbruch. Sie war – und das ist vielleicht das Beste, was man sagen kann – ein Forum, auf dem Weltsichten ausgetauscht, Wahrnehmungen verhandelt und persönliche Beziehungen gepflegt wurden. Solche Diplomatie ist, wie die Trump-Jahre schmerzhaft gezeigt haben, unverzichtbar.

Die Frage ist nur: Wird das reichen?